La Biblioteca Inexistente (11).

(Fotografía de Trevira / Sarah, cuya cuenta de Flickr está aquí)

1) Ex-tra-or-di-na-ria entrevista a David Foster Wallace por su amigote Dave Eggers, de noviembre del 2003. Entrevista escrita (Eggers le mandaba sus preguntas por mail, DFW las imprimía, las llevaba a su casa, escribía las respuestas en su PC sin internet y las mandaba), que demuestra que casi cualquier cosa que el tipo tipeaba era maravillosa. ¡Y donde habla de su desagradable adicción al tabaco!

2) Este artículo lo leí hace bastante, pero vale la pena: una historia de los ascensores, de que están hechos, quien los prueba, cuan seguros son, y que te pasa si alguna vez te quedas atrapado en un ascensor por 41 horas. ¡41 horas de pura diversión y desesperación!

3) Forrest Carter era un escritor que decia tener raíces Cherokees y que escribió uno de esos libros para «jóvenes adultos» que se venden como pan caliente, llamado «The Education Of Little Tree». Lástima que también era un tremendo racista, perteneciente a una rama del Klu Klux Klan aún mas intransigente que la original, que llegó a cortarle las bolas a un hombre y derramar limpiador de pisos en el agujero. He aquí su historia.

4) ¡Una colección de slang hipster de los 50! ¡Ahora podés hablar como un beatnik con barbita candado y boina! ¡Impresiona a tus amigos!

5) Una bellísima disección de los libros de «Elige Tu Propia Aventura» desde el punto de vista del diseño de sistemas y computadoras, considerándolos, en parte, como un precursor del hipertexto y ciertos juegos de video.

6) «100 Cosas Que Los Empleados de Restaurante Jamás Deberían Hacer». Larga lista en dos partes de recomendaciones sobre el manejo de un restaurant, la mayoría de las cuales son indiscutibles y, probablemente, imposibles de poner en práctica exceptuando a los lugares más caros y exclusivos.

Los Inglorious Basterds de Jack Kirby. Dedicado a todos los «masculinamente deficientes» a los que no les gustó la película :D

(en unas horas, nueva Biblioteca Inexistente).

A Youth Well Wasted.

1.

No recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez, pero sí recuerdo una de las primeras. Tenía un grupo de amigos del barrio que vivían en la otra punta de la cuadra, en una mitad que, para mis 5 o 6 años, parecía tan lejana como Letonia. Eran un grupo de gamberros, más bien, de los que se quedan despiertos hasta bien tarde boludeando en la cuadra, en chancletas y bermudas.

Uno de ellos tenía un Atari. Vivía en una casa aburrida y gris, donde siempre me sentía incómodo y donde había demasiados miembros de una familia para mi mente de chico de familia nuclear de lo más normal del mundo.

Al lado de la casa de este muchacho, un chico al que le decían Turi tenía otra Atari. Supuestamente más moderna. Con más juegos. Recuerdo que me hizo entrar en su casa y me mostró su habitación llena de fotos de mujeres en bikini, cosa que en su momento me asqueó y horrorizó. Yo me tapaba los ojos y enrojecía de la vergüenza mientras él intentaba fmostrarme viejas vedettes, de revista Gente o Caras, pelos alborotados con fijador y raíces visibles, mallas enterizas con agujero en la panza o bikini, mucho delineador.

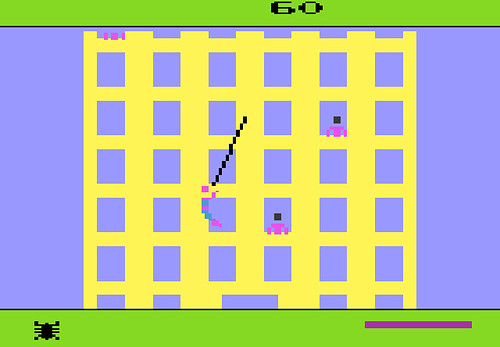

Jugamos a Spider-Man en el Atari y era una especie de mancha insólita que saltaba encima de un fondo perpetuamente igual, perpetuamente igual, perpetuamente igual, de edificios grises con ventanas blancas. En cámara lenta, como parecía todo en una Atari, como si a cada pixel individual le costase lo indecible moverse.

Y mi primera impresión: ¿Qué pasaba que Spider-Man no se parecía en nada al Spider-Man que yo conocía sino que era una masa de cuadraditos de colores?

2.

Año…91 o 92, no lo sé bien. Año fundamental para el crecimiento de mi carácter. El año en que empecé a leer comics. Ese año, mis padres emprendieron su único viaje exótico en los últimos 15 o 20 años. A Venezuela. Caracas. Había un congreso de psicoanálisis. Nos dejaron con nuestros abuelos. Y yo, hoy, a la distancia, me percato del pánico que tenía a mi abuelo, anátomo-patólogo de buen corazón pero formas duras y secas, que creía en la disciplina de manera más fervorosa que mis padres y cuyos comentarios educativos y lecciones me aterraban.

De esas semanas de dormir temprano, comer los vegetales, escuchar sermones con voz férrea y reprimendas insolubles, mi recompensa fue el Family Game que me trajeron mis padres. ¡Un Family Game de Venezuela! Lástima que no haya sido un Family Game bolivariano. En aquella época los venezolanos tenían a su Menem personal, Carlos Andrés Peréz, a quién Chavez intentó derrocar.

El aparato venía con 64 juegos en su memoria. Lo cual era, en aquel entonces, una enormidad de aventuras posibles. El problema: solo funcionaba en una pequeña televisión 16 pulgadas que teníamos en la cocina de casa. Que era blanco y negro. Un problema con la norma. Curiosamente, la única tele que multinorma era la más vieja. Así que, durante tardes enteras me sentaba frente a esa pequeña pantalla, con un grupo de niños a mi alrededor (una regla general del jugador de videojuego infantil y los grupos: el dueño es siempre el que juega el 90% del tiempo, mientras sus amigos miran, es así, no hay modo de ocultarlo, el que pone la máquina domina) jugando cosas como el Contra (nunca aprendí el Konami Code a tiempo, solo llegaba al tercer nivel), Lifeforce, Mario, Antarctic Adventure, Mappy, 1944, Twinbee, Battle Tanks, Battletoads (su legendaria dificultad es muy real) y un juego de aventuras cuyo nombre nunca recordaré (además estaba en japonés) en el cual eras un pequeño espadachín que se metía en cuartos para recolectar armas y matar monstruos.

El día que tuve mi primer Megaman (en su versión japonesa de “Rockman”) volví corriendo tan emocionado a casa que me caí y me golpee la quijada. Compre un juego de X-Men que era poco mejor que el juego de Spider-Man que había experimentado en Atari. Mi primer Castlevania, el original, demostró ser demasiado difícil para mis habilidades juveniles. Sin embargo, en general, tenía pocos juegos realmente buenos, y mucha porquería comprada por la caja o porque la protagonizaba algún héroe de la televisión o el comic. La mayoría de los juegos que disfruté y terminé eran prestados. Supongo que eso les pasa a muchos niños que comienzan a jugar videojuegos.

3.

A los 12 años me regalaron una Mega Drive. En el interim me había vuelto un ávido consumidor de revistas de videojuegos españolas y argentinas. Como en tantos otros ámbitos de la vida, me atraía casi tanto lo que se decía sobre un objeto que el objeto en sí mismo, y me devoraba las reseñas y las guías (por algún motivo recuerdo una guía del juego Flashback, de Mega Drive, que me afectó mucho emocionalmente. Hasta el día de hoy no le he jugado). Era un modo también de experimentar juegos que venían en consolas que yo no contaba con esperanza de obtener. Cuantas veces quise una Neo Geo, pero parecía inadmisiblemente cara, inclusive en Carlitoslandia.

Por esas casualidades de mi complexión mental, que me impulsa a organizar todo en mi cabeza en dicotomías antinómicas, en aquel momento había decidido (del mismo modo que había decidido, un par de años antes, que me gustaba más DC que Marvel y había vendido todos los comics de la Casa de las Ideas a una librería de segunda mano) que me gustaba más Sega que Nintendo. No sé exactamente por qué. Probablemente porque Sega me parecía más desprotegido, el underdog, mientras que Nintendo tenía a casi todos los personajes importantes y además recibía elogios incesantes por cosas como Starfox y Donkey Kong Country. Era la consola cheta, la que tenían los chicos con verdadero dinero que podían pagar sus cartuchos.

El Sega llegó a mi casa un Noviembre caluroso con un solo juego: Mortal Kombat 2, que había visto en los numerosos fichines que asperjaban las calles del centro tucumano y, como a cualquier niño de 12 años que descubre un nuevo grado de violencia, me había impresionado mucho.

[Breve interludio.

¿Hubo alguna época de la vida en que los fichines no fuesen antros de perdición y mugre para las madres y algunos niños impresionables? ¿Donde no circulasen historias sobre drogas y abuso de menores en sus recintos?

Yo recuerdo que esa era la sensación general en Tucumán cuando crecía. Incluso hubo uno que cerró, según se recuerda, porque las acusaciones de venta de estupefacientes eran reales (el edificio continúa abandonado hasta el día de hoy)

Sin embargo, mis padres nunca me impidieron concurrir. Me abandonaban en la zona con 2 o 5 pesos (que en aquella época alcanzaban cómodamente para 8 fichas, un cono de papas fritas y una coca) y me pasaban a buscar un par de horas más tarde. Quizás mis padres eran simplemente irresponsables.

En los fichines conocí Cadillacs & Dinosaurs, todas las sagas de pelea de SNK, el Turtles In Time, el Space Invaders original, el Gal Panic (evidencia suficiente de su sordidez para un niño, hombres y adolescentes desnudando núbiles japonesitas) el Snow Brothers, el Joe & Mac y el Street Fighter. Perdía muy rápido. Cuando era muy chico, pensaba, engañado por las pantallas de prueba, que se podía jugar sin fichas. No me gustaba hacer combates, a pesar de que si cumplía con el rol infinitamente común del “observador”, ese personaje que se para detrás de quien juega, se pone contento cuando gana, se agarra la cabeza cuando le pegan demasiado y, en general, se queda como un maniquí detrás del jugador, que también parece un muñeco de plástico con articulaciones solo en sus muñecas.

Luego, en mi adolescencia, pasaba a jugarme unos morlacos en Marvel Vs. Capcom, House of The Dead y Point Blank, la última edad dorada de los fichines en mi ciudad y en el país entero. Salía de inglés y disparaba a unos zombies o ninjas de cartón. Luego de ello llegó la computadora a mi casa y los arcades pasaron a un segundísimo plano. Ya no eran escasos ni lejanos, de pronto uno podía jugar en su casa con la misma calidad de imagen.

Este año cerró la última gran casa de videojuegos de mi ciudad. Se llamaba “Tic Tac Toe” y durante años subsistió, en un local gigantesco del centro, vendiendo tarjetas recargables en vez de fichas y acumulando gigantescos grupos de adolescentes que se reunían en su puerta para escuchar cumbia. Hoy en día es un estacionamiento, que todavía conserva las pinturas y dibujos de su antiguo negocio en las paredes. ]

Me dediqué a jugar durante tardes enteras y aprenderme cada Fatality, cada Babality y cada Friendship, ayudado por el ingente consumo de revistas especializadas. Luego, armé una galería de personajes bizarros de videojuego, que sólo existía en mi cabeza y que se reunía para combatir el crimen, en un team up inexistente: Boogerman, Vectorman, Earthworm Jim, Sonic…

El Sega fue la primera consola en que recuerdo haber terminado juegos, una combinación de perseverancia típica de la mayor edad y la posibilidad de utilizar contraseñas y guardar el progreso (la ubicuidad de la guardada quizás sea EL avance en la arquitectura de los videojuegos de los últimos 10 años: es lo que permite que un juego se pueda jugar de principio a fin, que sea experimentado como una narrativa o una verdadera aventura y les quita un alto nivel de frustración. Vuelve, también, a los jóvenes despreocupados por la cantidad de vidas. Hoy veo niños jugando y casi que no les importa su energía y, en todos los respectos, la cantidad de vidas se ha vuelto infinita).

Luego, a medida que los años avanzaban, mi Megadrive fue quedando tristemente obsoleta. Se comenzaron a romper los joysticks y los transformadores, la antena ya no conectaba, los juegos se extinguían. El aparato quedo abandonado en un rincón de mi armario, donde descansa hasta el día de hoy, manco, ciego y mudo.

4.

Los últimos encuentros de mi adolescencia se refieren a la tercera generación de consolas y a la posibilidad de la emulación.

Unos amigos compraron la Playstation 1 cuando todavía era una novedad. Yo recién estaba saliendo de la primaria y ellos, una pareja de mellizos masculino-femenina, eran de mis mejores amigos en la escuela de la cual estaba saliendo y a la cual luego odie por mi circunstancial condición de outsider en aquellos años.

Los primeros veranos post-primaria me los pase en su casa, jugando a la Play y desarrollando el gusto por los controles analógicos y el verdadero 3d. Volvíamos de un club de barrio al cual íbamos a la pileta, toda la tarde (donde, nadando 40 largos por día, en un verano entre primer y segundo año, perdí la mayoría de mi sobrepeso) y nos apoltronábamos con los ojos rojos y las extremidades cansadas a beber jugo, comer galletitas y pegarle a los botones. De aquellas épocas recuerdo el Resident Evil 2 (juego infernal, donde realmente todo te daba miedo y la muerte estaba a la vuelta de la esquina), el Crash Bandicoot 1 y 3 (nunca jugamos al dos, no sé porque, pero terminamos ambos y me parecía un gran plataformas), el Midnight Creatures, el Twisted Metal (jamás domine completamente la estrategia de destrucción, pero era un juego jodidamente divertido) y algún que otro juego más. No llegue a jugar, sin embargo, a la mayoría de los juegos que luego compondrían el catalogo más innovador de la máquina de Sony. Mucho beat’em’up y juego de lucha estúpido.

Luego perdí el contacto con ellos, de la manera en que suele suceder: cambiando de grupo de amigos cada unos cuantos años. Quedaron olvidados en su pequeño departamento de la calle Moreno, junto con la Playstation y las bicicletas que utilizábamos para salir a recorrer la ciudad, a veces hasta el cerro, casi todos los sábados. Seguí jugando a la Play, pero en estos casos generalmente solo se reducía a largas maratones de Marvel Vs. Capcom o King Of Fighters (juego que jamás logre dominar a la perfección, cuyos combos siempre me parecieron demasiado difíciles pero que sin embargo me seducía por su amplitud de opciones, por la sensación, siempre evanescente, de que uno de esos personajes tenía que ser el tuyo).

Al mismo tiempo, la adquisición de una computadora causó que, de golpe, pudiese entrar al maravilloso mundo de los emuladores. En ese breve interludio, re-descubrí por primera vez a las máquinas de Nintendo, con especial énfasis en el Super Nintendo y el Gameboy.

En esa primavera adolescente dorada en la cual todavía no me daba cuenta del mucho tiempo que tenía para desperdiciar sin culpa y sin miedo, me dedique intensamente a terminar el Zelda: A Link To The Past, que todavía me parece una de las mejores aventuras que jugué en mi vida, y a darle obsesivamente al Pokemon Red. Nunca llegue a jugar a las siguientes versiones de este álbum de figuritas en forma de videojuego, pero debo decir que los meses que pase recolectando Charizards, Hypnos y Grimers fueron de los más divertidos de ese año. Pokemon tiene algo que justifica su enorme éxito y es que, realmente, su biblioteca de monstruos esta encantadoramente diseñada y tiene una variación maravillosa, que pueden hacer las delicias de cualquier niño con gusto por la naturaleza, los seres míticos o síndrome obsesivo compulsivo.

De este período recuerdo, por último, un juego difícil de calificar de popular: el Actraiser, una combinación extrañísima de God Game y juego de plataformas al estilo beat’em’up en el cual uno jugaba como una especie de Arcángel que debía colonizar secciones de un mundo salvaje para luego mantener a sus habitantes felices y contentos mediante la plegaria, el agua, las plantaciones de granos y los edificios. Creo que lo que más disfrutaba del mismo, justamente, eran las porciones en que se transformaba en un God Game, sobre todo porque era relativamente sencillo, con una cantidad de ítems limitada y un manejo simple de sus pantallas. Nunca llegué a terminarlo, porque su última pantalla se me hizo demasiado difícil.

Luego de eso llegaron las chicas, el alcohol, las drogas y los recitales, y los videojuegos se vieron expulsados durante muchos años de mi existencia. Pensaba que eso era el crecimiento natural de cualquier persona de mi franja etaria, que los videojuegos eran algo que debía quedar en la infancia y la post-infancia. Utilizaba contra ellos el mismo prejuicio que siempre deteste, combatí y nunca adherí de los comics: que eran un modo de expresión que tiene circunscripta su vida útil a un determinado período biológico.

No me daba cuenta que yo pertenecía ya a esa generación para la cual los videojuegos no eran un entretenimiento pasajero, sino que formaban parte del sonido de fondo de nuestro crecimiento. Que ya habían deformado nuestra mente indeciblemente. Que el germen estaba plantado desde aquella Atari.

Lo único que hizo falta fue un instante fuera de guardia, un juego nuevo de plataformas imaginativo, un momento de tranquilidad, la compra de una Play 2 por parte de un sobrino…y las manos se movieron como si estuviesen programadas, como si el joystick hubiese venido estratificado en nuestro ADN. La verdadera frase del siglo XXI es: “Es como jugar videojuegos. Una vez que lo aprendes nunca más te olvidas”.

La Biblioteca Inexistente (10).

1) Una breve historia de la «canuxplotation», el cine de terror, sangre y explotación canadiense, en un sitio dedicado al mismo con muchas reseñas de películas.

2) Fascinante artículo sobre la matemática rusa, su aislamiento característico, su teoría y la manera en que estos dos elementos subyacentes chocan completamente con la idea de la matemática, del conocimiento aplicado y de la competición por puestos y distinciones del oeste.

3) Inmensa entrevista a Andy Partridge, una de las mitades de XTC, en donde dice cosas como, en referencia a la música rock de los años 60, «El lado inglés tiene mucho de canciones de cuna para niños, mientras que el norteamericano tiene mucho de drogas y quema de papeles de enrolamiento… un panorama más desierto y duro con mucha violencia en el mismo»

4) Tremenda investigación sobre la historia de los barrios pobres (y en su gran mayoría étnicos y negros) de ciertas ciudades de Estados Unidos y las enormes consecuencias de un proyecto destinado a destruir estos «projects» (grandes edificios de departamentos) para trasladar a sus habitantes hacia nuevos barrios de una «calidad superior». El resultado: un patrón de crimen que se extiende hacia toda la ciudad y la pérdida de la sensación de comunidad que mantenía a muchas personas en esos antiguos edificios.

5) Tremendo perfil de David Chang, un coreano maniático que se ha convertido en uno de los chefs más importante de Nueva York, y que parece a punto de estallar en cualquier momento.

6) Y, ya que estamos celebrando 20 años de la caída del muro, un simpático artículo de Slavoj Zizek sobre el asunto, en donde delinea algunas verdades del sentido común y resume bastante bien las promesas fallidas del capitalismo.

La Biblioteca Inexistente (9).

(La semana pasada no hubo porque estaba de viaje. Lo siento, c’est la vie, etc.)

1) Intrigante análisis de Mad Men, desmantelando su aparente verosimilitud, rescatando sus virtudes de guión y caracterización y situándolo dentro del contexto de las «mega-películas», como parece que se llaman ahora las series en las cuales nos hemos enganchado sin salvación en los últimos años. Lo interesante es que antes que rescatarlas como «la nueva forma superadora del arte narrativo televisivo», su autor, un tal Benjamin Schwartz, sencillamente las define como la forma más perfecta de entretenimiento norteamericano y las analiza con sobriedad, evitando la pompa innecesaria.

2) Excelente, excelente, artículo sobre la serie de novelas de «Lord Horror», escritas por David Britton y Michael Butterworth, una especie de «Naked Lunch» pero en una Inglaterra repleta de nazis. Suenan irresistibles, pero están fuera de imprenta y son dificilísimos de conseguir. De cualquier modo el artículo contiene suficientes citas y explicaciones como para dar ganas de remover aire y tierra por ellos.

3) Deprimente artículo (al menos para mí) sobre la profesionalización de la academia, el estado actual de las humanidades, el duro camino hacia la sobre-preparación y las escasas oportunidades de trabajo en el sector que produce el conocimiento. Extracto de un futuro libro de Louis Menand.

4) «Como Vivir son $500.000 Dólares en un Año», sumamente atrapante análisis sobre los gastos de F. Scott Fitzgerald entre 1920 y 1937, con especial énfasis en los años 1923 y 1924. Suena frío, lo sé, pero es interesantísimo ver que, realmente, su reputación de gastador empedernido se la tenía ganada a pulso y que muy pocos escritores contemporáneos pueden aspirar al dinero que ganaba el hijo de puta.

5) El manifiesto futurista de Luigi Russolo, «El Arte del Ruido», de 1913, cuyas ideas se han considerado precursoras de la música electrónica, el noise y el concepto de música eléctrica en general. Además, influyente en el nombre y concepto de ZTT, Art of Noise y Frankie Goes To Hollywood!

6) Un breve pero jugoso artículo sobre las rivalidades políticas en los clubes italianos, en donde uno confirma su apreciación como fascista de muchos de ellos, pero también conoce al Livorno, donde el Che es un ídolo y cuyas hinchadas parecen furiosas y terribles. (via)